Обрыв нити

Так часто бывает в архивных поисках: история жизни героя начинает «разматываться», как клубок, с конца нити судьбы, с ее обрыва… Вот и семь лет назад благодаря поисковикам из «Мемориала» удалось найти место последнего приюта Станислава Петкевича – увы, Роберт Рождественский до конца жизни не знал, где похоронен его отец. Мемориал в латвийском поселке Слампе подтвердил информацию о времени гибели С. Петкевича, ибо данные об этом разнились: одни родственники считали, что погиб он в самом начале войны, другие – что пал смертью храбрых под Сталинградом. На самом же деле жизнь отца поэта оборвалась незадолго до окончания Великой Отечественной, 22 февраля 1945 года.

Что еще было известно о Станиславе Петкевиче? Весьма и весьма немного – поляк, работал в НКВД, с будущей супругой познакомился в Косихе. Дальше «вступали» подробные воспоминания матери поэта, присланные мне Ксенией Робертовной Рождественской: рассказы о первой встрече со Станиславом, о любви, о рождении сына… Но «докосихинская» биография С. Петкевича никак не вырисовывалась. Барнаульские Петкевичи считали, что семья Станислава, как и семья Веры, бежала в Сибирь из Петрограда от голода и Гражданской войны. Как жил Станислав до встречи с Верой, чем занимался? Информации об этом не было. Буквально до последнего времени.

Хотя и сейчас в судьбе нашего героя остается немало белых пятен, но многое благодаря последним находкам прояснилось. Начиная с имени: некоторые родные вспоминали, что звали отца поэта и Ксаверием, и Савелием. Как он стал Станиславом? На этот вопрос герой ответил сам в «Анкете специального назначения работника НКВД»: «Старое имя Савелий изменил в следствии того что не хорошее склонение». (Здесь и далее орфография и стилистика документов сохранены. – Прим. авт.) Рассказывая о его судьбе, будем и мы называть героя именем, выбранным им самим.

Станислав Никодимович Петкевич родился в многодетной польской семье 7 января 1906 года в Петербургской губернии, в Шлиссельбурге. О своих родителях наш герой сообщал в автобиографии: «Отец по происхождению сын кр-на бедняка, происходит из Виленской губ. Свентянского уезда, Лынтупской волости, деревня Щербишки. Мать тоже кр-ка батрачка, происходит из той же деревни. По национальности Поляки, никаких профессий не имеют, технически совершенно не грамотны. В гор. Шлиссельбург родители прибыли задолго до моего рождения и весь этот период до Мая м-ца 1918 года отец работал на пороховом и динамитном заводах в качестве чернорабочего, а последнее время работал на ситце-набивной фабрике в кочегарке тоже в качестве чернорабочего. Мать брала на дом стирку, была домашней хозяйкой».

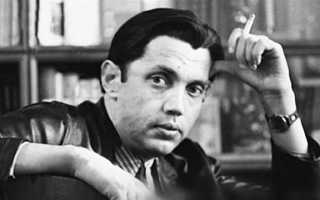

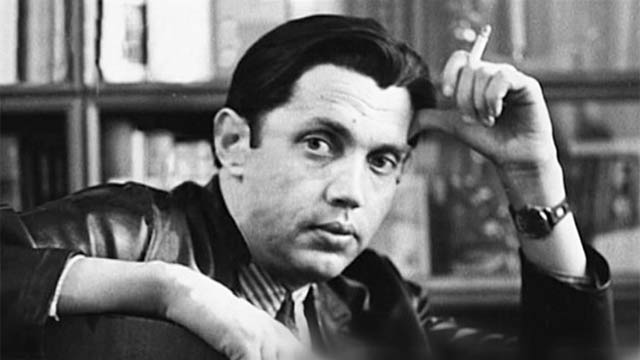

Роберт Рождественский

* * * Надо верить в обычное, надо рассчитывать здраво… У поэтов с убийцами, в сущности, равная «слава». Кто в веках уцелел? Разберись в наслоеньи мотивов… Мы не помним царей. Помним: были Дантес и Мартынов. Бесшабашные, нервные, святы «блюстители долга»… Ну, подумаешь, невидаль: Однажды вспылили – и только! За могильной оградою все обвиненья напрасны… Пахнут их биографии лишь типографскою краской. Вот они на портретах с улыбками благопристойными… Так что цельтесь в поэтов — И вы попадёте в историю!

С Л У Ч А Й Убили парня за здорово живёшь. За просто так. Спокойно. Как в игре… И было это не за тыщу вёрст От города. А рядом. Во дворе. Ещё пылали окна… Между тем Он так кричал, прижав ладонь к груди, Как будто накричаться захотел За долгое молчанье впереди… Крик жил отдельно! Вырастал стеной. Карабкался, обрушивался с крыш. Растерзанный, отчаянный, больной, Нечеловечески огромный крик! Он тёк по трубам, полз по этажам, Подвалы заполнял и чердаки. Он ошалело тыкался в звонки, Ломился в двери и в замках визжал. Он умолял, он клянчил: «Защити»!.. Навстречу ослабевшему ему, Плыл шепоток: «Не надо…», «Не ходи…», «Простудишься…», «Не надо…», «Ни к чему…». Да, случай. Как-то. В городе одном. Но помните, другие города! …«Вот если бы не вечером, а днём»…, …«Вот если бы на фронте — — я б тогда…». И всё. И только молний пересверк. И всё. И не остановился век. Какое это чудо – Человек! Какая это мерзость – человек.

ИЗ ПОЭМЫ «ДО ТВОЕГО ПРИХОДА»

Люб! – (Воздуха! Воздуха! Самую малость бы! Самую-самую) лю! – (Хочешь, уедем куда-нибудь заново, замертво, за море?..) Люб! — (Богово – богу, а женское – женщине, сказано, воздано) лю! — (Ты – покорённая. Ты – непокорная. Воздуха! Воздуха!) Люб! — (Руки разбросаны, губы закушены, волосы скомканы) лю! — (Стены расходятся. Звёзды, качаясь, врываются в комнату) Люб! — (В загнанном мире кто-то рождается, что-то предвидится) лю! – (Где-то законы, запреты, заставы, заносы, правительства)

Люб! — (Врут очевидцы. Сонно глядят океаны застывшие) лю! — (Охай,бесстрашная! Падай, наивная! Смейся, бесстыжая!) Люб! — (Пусть эти сумерки станут проклятием или ошибкою) лю! — (Бейся в руках моих каждым изгибом и каждою жилкою) Люб! — (Радостно всхлипывай, плачь и выскальзывай, вздрагивай, жалуйся) лю! — (Хочешь – уедем? Сегодня? Пожалуйста. Завтра? Пожалуйста…) Люб! – (Царствуй, рабыня! Бесчинствуй, учитель! Неистовствуй, женщина!) лю! — (Вот и глаза твои. Жалкие, долгие и сумасшедшие) Люб! — (Чёртовы горы уставились в небо тёмными бивнями) лю! — (Только люби меня! Слышишь, люби меня! Знаешь, люби меня!) Люб! — (Чтоб — навсегда! Чтоб отсюда – до гибели! Вот оно… Вот оно…) лю! — (Мы никогда, никогда не расстанемся… Воздуха… Воздуха!…)

ОЖИДАНИЕ (МОНОЛОГ ЖЕНЩИНЫ)

ОТРЫВОК

…Современная женщина, современная женщина! Суетою замотана, но, как прежде, божественна! Пусть немного усталая, но, как прежде, прекрасная, До конца непонятная, никому не подвластная! Современная женщина, современная женщина – То грустна и задумчива, то светла и торжественна. Доказать её слабости, побороть её в дерзости Зря мужчины стараются, понапрасну надеются! Не бахвалится силою, но на ней – тем не менее – И заботы служебные, и заботы семейные! Всё на свете познавшая, все невзгоды прошедшая – Остаётся загадкою современная женщина!

* * * О стену разбивая лбы, Летя в межзвёздное пространство, Мы всё-таки рабы, рабы. Невытравимо наше рабство.

И ощущение стыда Живёт почти что в каждом споре… Чем ниже кланялись тогда. Тем громче проклинаем после.

* * * Не его защищаем – себя самих. Не его обвиняем – самих себя. В нашу прошлую жизнь, в этот самый миг Приоткрылась дверь, надсадно скрипя И от голой правды в глазах темно. И слова выговариваемые дрожат. Время вылечит. Если, конечно, оно, Как бывало, не повернёт назад.

* * * Славно карты выпали, Действовать пора… Выборы, выборы, взрослая игра… Долг давайте выполним, — это ж так легко… (Говорят, что к выборам выбросят пивко…). Выборы, выборы. Урна в уголке… (В бюллетене выданном Три кота в мешке…). Жизнь проходит празднично, Нервно и смешно… Ах, как это правильно, что нам не дано Выбирать родителей, — (Бог подаст). И руководителей чужих государств.

* * * Неужели ты такая же, как эта?.. За окном звенит разбуженное лето. Нас хозяйка дома в гости пригласила. Ничего не скажешь, — да, она красива. Да, красива. Мы об этом ей сказали. А она глядит глубокими глазами, Чуть раскосыми, зелёными, сухими. Муж её какой-то физик или химик. И слова её доносятся, как эхо: -Он сейчас в командировке. Он уехал. Никакой я тайны выдать не рискую — Телеграмму он прислал: «Люблю. Тоскую» И ещё одну: «Тоскую. Жду ответа». …Неужели ты такая же, как эта? Вот сидит она — красивая, не спорю. Вот сидит она, довольная собою, И смеется, и меняется мгновенно, А глаза её предельно откровенны. А глаза её играют, намекая, Обещая, предлагая, завлекая… Никогда ханжой я не был, — слышишь? – не был! Но сейчас готов поверить я в любую небыль, В наговоры, в сплетни, в выдумку любую. Телеграмму я послал: «Люблю. Тоскую». И ещё одну: «Тоскую. Жду ответа». …Неужели ты такая же, как эта? …Мы молчим и курим. Тихо тянем пиво. А хозяйка говорит: «Совсем забыла. Я сейчас». И щёки тушит о ладони. И подходит к телефону в коридоре. Называет адрес, длинный, очень странный, Говорит: «Прошу, примите телеграмму». И с усмешкой, торопливо и привычно, Говорит: «Любимый, всё идёт отлично. Не скучай. Твоя. Целую. Жду ответа». … Неужели ты такая же, как эта?!

Форумная тема о творчестве поэта — https://www.chitalnya.ru/commentary/11426/

Вернуться к списку

Все книги и журналы авторов “Избы-Читальни”

От ЦПШ к ОГПУ

Спасаясь от голода 1918 года, Никодим Гаврилович и Елизавета Ивановна Петкевич с шестью детьми вместе с семьями других рабочих фабрики выехали в Сибирь: фабком предоставил им право бесплатного проезда по железной дороге. Так семья Станислава оказалась в селе Лушниково Тальменского района. Станислав и средний брат батрачили, а отец и младший брат пасли скот. Позже Никодим Гаврилович работал сторожем на маслозаводе, в потребкооперации.

Образование у Станислава было всего-навсего три класса церковно-приходской школы, обучение прошел он еще в Шлиссельбурге. К аббревиатуре ЦПШ принято относиться иронически. Но, наверное, не так уж и плохо было обучение, если ЦПШ дала дорогу в жизнь Василию Блюхеру, Александру Василевскому, Георгию Жукову, Алексею Новикову-Прибою, Лидии Руслановой, Василию Сурикову. Стоит вспомнить и о том, что в двадцатые годы ВЛКСМ уделял большое внимание самообразованию своих членов. И в Сибири существовали различные кружки, курсы и даже руководящий орган – Сиббюро Самообразования.

Наш герой, вероятно, тоже мог достигнуть степеней известных, сложись иначе его судьба в конце тридцатых годов прошлого века… А в двадцатые на Алтае карьера его строилась стремительно. Судите сами.

Через два года после приезда на Алтай, в 1920-м, Станислав Петкевич вступил в комсомол. Получается, в четырнадцать лет был он уже сознательным парнишкой. До 1924 года батрачил, но «одновременно с этим активно участвовал в общественно-партийной работе села». В июне 1924-го Станислава назначили сельским избачом в Казанцево Тальменского района. Проработал он там лишь два месяца и был выдвинут Тальменским райкомом ВКП(б) и ВЛКСМ на должности «Райбиблиотекаря и Райполитпросвета» (так в документе). В августе 1926 года после месячной подготовки Петкевич был послан на работу секретарем Чистюньского райкома ВЛКСМ, а уже в ноябре 1927-го его выдвигают в окружной комитет комсомола на должность инструктора и члена бюро Барнаульского ОК ВЛКСМ. (Заметим, в партию наш герой вступил в 1926-м, в двадцать лет!) С ОГПУ-НКВД свою судьбу связал Станислав Никодимович в январе 1929-го: в окружной отдел ОГПУ его, как это было принято тогда, «перебросили» по мобилизации Барнаульского ОК ВКП(б). Совсем недолго, до апреля, он был нештатным работником ИНФО (то есть информотдела) Барнаульского окротдела ОГПУ, потом его назначили помощником уполномоченного этого отдела.

В начале 1930-го он уже уполномоченный Косихинского райаппарата ОГПУ Барнаульского ОКРО, а с 1 октября этого года – райуполномоченный Косихинского райаппарата ОГПУ. Дальнейшая карьера выглядела так:

– 10 августа 1932 года – 1 апреля 1933 года – райуполномоченный Борисовского райаппарата ОГПУ;

– 1 апреля 1933 года – 1 сентября 1934 года – замначальника политотдела по работе ОГПУ Селивановской МТС Шербакульского района Западно-Сибирского края;

– 1 сентября 1934 года – 1 февраля 1935 года – замначальника политотдела по работе ОГПУ Красноярской МТС Омского района Омской области;

– 1 февраля 1935 года – 3 сентября 1938 года – уполномоченный, оперуполномоченный УНКВД по Омской области.

3 сентября 1938-го младший лейтенант госбезопасности С.Н. Петкевич был уволен из органов НКВД.

По всему выходит, что в Косихе наш герой задержался дольше, чем в любом другом месте. И это понятно: здесь он женился, здесь родился его сын, сюда на житье перебрались и родные – родители и брат Веры, сестра Станислава. На новое место службы Станислава, в Омскую область, родители Веры отправились вслед за семьей дочери. (Там, в Шербакуле, похоронен отец Веры – Павел Дмитриевич Федоров.)

Что еще можно почерпнуть из новых находок? С. Петкевич прошел две чистки рядов ВКП(б) – в 1929-м и 1934-м. С 1926-го по 1934-й наш герой ежегодно избирался членом бюро РК ВЛКСМ и президиума райисполкома (об этом он сообщил в документе, датированном 1935-м). На вопрос о партвзысканиях Станислав Петкевич в анкете ответил: «Имею на вид за непринятие мер к предотвращению пьянки 1933 год». Чью именно пьянку не предотвратил наш герой, свою иль коллективную, так ли это сейчас важно… Родные запомнили Станислава как человека музыкально одаренного, компанейского. Роберт Иванович считал, что именно друзья помогли его отцу по-тихому уволиться из органов, фактически спасли его. По словам известного историка Алексея Теплякова, в те страшные времена в стране погибла примерно треть взрослого мужского населения поляков. «Все эти немцы, поляки, латыши – это изменнические нации, подлежащие уничтожению, надо ставить их на колени и стрелять как бешеных собак» – эти слова Сталина цитировал Тепляков… Сноха Веры Павловны, Татьяна Рождественская, подтвердила мое предположение: развод Петкевичей мог быть фиктивным – Станислав хотел уберечь свою семью. Где он работал после увольнения из НКВД? Как будто в каком-то омском лесхозе… В семье поэта считают, что его отец воевал на финской войне и даже получил там обморожение ног, но документального подтверждения этому факту я пока не нашла.

Образец мужества

Дата гибели Станислава Никодимовича подтверждена несколькими свидетельствами, отследить же весь путь воина пока не удалось. Из наградного листа командира саперного взвода 257-го отдельного саперного батальона 123-й стрелковой Лужской ордена Ленина дивизии лейтенанта Станислава Петкевича узнаем, что в Красной армии он состоит с июля 1941-го. На вопрос: «Участие в боях /где, когда/» – ответ несколько нестандартный: «Участник Отечественной войны. С 20.4.1944 на Ленинградском фронте»… Но вот что абсолютно точно можно сказать – Станислав Петкевич был настоящим героем. Об этом сообщает тот же наградной лист:

«Лейтенант Петкевич… проявил себя дисциплинированным, требовательным, выносливым и смелым командиром.

В период наступательных операций в Латвийской ССР лейтенант Петкевич показал образцы мужества и отваги.

25.8.44 года взвод лейтенанта Петкевича обеспечивал продвижение 272 сп через инженерные заграждения противника… наступающая пехота натолкнулась на минное поле противника… Тов. Петкевич со взводом презирая опасность под сильным арт.мин обстрелом разумно расставил силы и проделал проходы, при этом снял 37 шт. фугасов противника, чем обеспечил успешное продвижение наступающей пехоты.

27.8.44 года обеспечивая продвижение полковой артиллерии и грузов 245 сп, противник при отходе взорвал мост. Противник вел сильный минометный огонь в район скопления. Лейтенант Петкевич разумно расставил силы саперов и за 40 – 50 минут сделал объезд, тем самым предотвратив ненужные потери.

За мужество, отвагу, за умение руководить в бою тов. Петкевич достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда».

Отец и сын

Бывает, песни не поются ни наяву и ни во сне. Отец хотел с войны вернуться, да задержался на войне. Прошло и двадцать лет и больше… Устав над памятью грустить, однажды сын приехал в Польшу – отца родного навестить. Он отыскал его. А дальше – склонил он голову свою. Уже он был чуть-чуть постарше отца, убитого в бою. А на могиле, на могиле лежали белые цветы. Они сейчас похожи были на госпитальные бинты. И тяжело плескались флаги. Был дождь крутым и навесным. И к сыну подошли поляки. И помолчали вместе с ним. Потом один сказал: – Простите… Солдата помнит шар земной. Но вы, должно быть, захотите, чтоб он лежал в земле родной?! – Шуршал листвою мокрый ветер. Дрожали капли на стекле. И сын вполголоса ответил: – Отец и так в родной земле…

Роберт Рождественский.

Краткая биография Роберта Рождественского для детей начальной школы

Будущий поэт Роберт Рождественский родился в небольшом алтайском селе Косиха, и был назван в честь известного революционера Роберта Эйхе.

В двухлетнем возрасте его родители переезжают в Омск, и там юный Роберт живёт до начала войны.

Отца Роберта, Станислава Петкевича, забирают на фронт, и он погибает в 1945 году, чуть-чуть не дожив до победы.

Мать Роберта также оказывается на фронте и мальчик остаётся с бабушкой.

Но бабушка умирает, и Роберт живёт с родной тёткой.

После войны мать забирает сына, вторично выходит замуж, и Роберт берёт фамилию и отчество отчима — Ивана Ивановича Рождественского.

Вскоре после войны, Роберт Рождественский оказывается в Петрозаводске и там, в 1950 году появляются его первые стихотворения.

Он со второй попытки поступает в Литературный институт и переезжает в Москву.

Здесь он вращается в кругу других молодых и талантливых поэтов — Окуджавы, Евтушенко, Вознесенского.

Одно за другим появляются все новые стихотворения и поэмы Рождественского.

Поэт находится на пике своей популярности, особенно среди молодёжи.

В это время, молодой поэт увлекается песенным творчеством и становится автором огромного количества популярных песен, в том числе песен из десятка кинофильмов.

Однако, конфликт с властью привёл к тому, что Рождественскому пришлось отправиться в Киргизию и на несколько лет выпасть из литературной жизни столицы.

В семидесятых годах Роберт возвращается в Москву, получает несколько престижных премий.