Биография балетмейстера

Рудольф Нуреев – один из самых известных и без сомнения легендарных танцовщиков балета, на которого равняются и по сегодняшний день. Мужчина с успехом выступал не только на территории Советского Союза, а и за границей. Его танцевальные партии просто завораживали зрителей, заставляя их взрываться овациями. Технику танца Нуреева изучают в балетных школах по всему миру, а его прыжки стали поистине хрестоматийными.

Но, несмотря на огромную популярность, в жизни артиста было много трудностей и проблем. Отчасти виной была нетрадиционная сексуальная ориентация Рудольфа и проблемы с чиновниками Министерства культуры. Все это вынудило мужчину во время зарубежных гастролей во Франции попросить политического убежища, сделав его одним из самых скандально известных беженцев в советской истории.

Жизнь в СССР

В Театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне — Мариинский театр) Нуреев прослужил три года. Хотя сказывалось его позднее поступление в специализированное учебное заведение, и многие критики усматривали в танце Рудольфа ряд достаточно грубых ошибок, за этот короткий срок Нуреев успел устроить настоящую революцию в советском балете. Прежде негласным правилом было, что звезда на сцене — балерина, в то время как партнер исполняет поддерживающую роль. Это было Рудольфу не по душе. Он смог сделать мужской танец самодостаточным. Все ошибки и отступления от канона вскоре стали считаться особой манерой танца.

На конкурсе балета, проходившем в Москве, Нуреев в паре с Аллой Сизовой занял первое место, но отказался принимать награду: советская действительность ему претила. Особенно его раздражало, что правительство выделило ему и Алле двухкомнатную квартиру на двоих, сославшись на отсутствие свободного жилья. В этом акте Рудольф увидел своеобразное сводничество: будто его хотят женить на Сизовой. Если бы советское правительство впрямь задалось такой целью, оно было бы неприятно удивлено. Хотя в молодости, по признанию самого Нуреева, он вступал в сексуальные отношения с женщинами, мужчины нравились ему гораздо сильнее. Вскоре он покинул квартиру, вновь поселившись у своего преподавателя и его жены.

Успех в СССР позволил Нурееву в составе танцевальной труппе путешествовать с гастролями по Европе. Он посетил Болгарию, ГДР и даже Египет, и всюду постановки с его участием срывали неистовые аплодисменты публики. В возрасте двадцати трех лет он был объявлен лучшим танцовщиком мира.

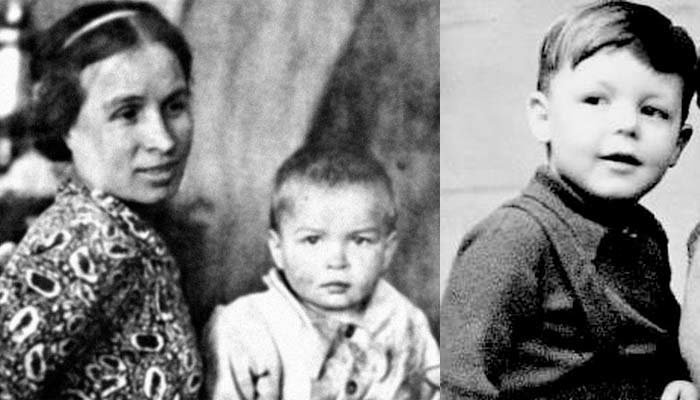

Детские годы и юность Рудольфа Нуреева

Родился мальчик в страшные годы сталинских чисток и переселений целых народов. Его родным городом записан Иркутск, но на самом деле он родился в поезде, а рождение ребенка просто зафиксировали на ближайшей станции. Родители будущей звезды происходили из простых, бедных крестьян. У Нуреева были татарские и башкирские корни. Его мать – Фарида, была татаркой и проживала в Казанской губернии, а отец – Хамет, был башкиром и раньше жил в Уфимской.

Он был умным мужчиной и смог окончить мусульманскую школу – медресе. После революции Хамет встал на сторону Советов и пошел в армию, где стал политруком. Его, как военного, вместе с женой часто переводили из одной части в другую. И вот, 17 марта 1938 года в поезде, проезжавшем недалеко от озера Байкал, Фарида и родила ему сына. Кроме Рудика, в семье уже было три девочки, поэтому Хамет очень обрадовался появлению сына.

Через полтора года мужчину перевели в столицу – город Москва, куда он переехал вместе со всей семьей. С началом Великой Отечественной войны отец Рудольфа ушел на фронт. В 1941 году Фариду с детьми отправили в эвакуацию – они обосновались в пригороде Уфы. Детство маленького Нуреева было трудным, ему пришлось узнать все лишения военного времени. Он, вместе с семьей, ютился в маленькой комнатке, а голод и нищета были их постоянными спутниками.

Когда Рудику исполнилось пять лет, то случилось знаковое событие, повлиявшее на его будущее. Фарида, чтобы разнообразить серые будни, повела своих детей в Уфимский оперный театр на балетную постановку «Журавлиная песнь». То, что мальчик увидел на сцене, стало для него настоящим потрясением. Его привела в восторг театральная праздничная, помпезная атмосфера.

Рудольфа впечатлило сверкание хрустальных люстр, позолота на стенах, пышный занавес и яркие наряды артистов. Именно тогда мальчик твердо решил, что в будущем хочет танцевать в театре. Нуреев записался в детский фольклорный ансамбль, где с азартом стал постигать азы хореографии, а после ездить с другими детьми по области и выступать в госпиталях, на заводах и в ближайших деревнях. Преподаватели и просто знакомые матери наперебой хвалили мальчика, отмечая у него явный талант.

Но тут закончилась война, и с фронта вернулся его отец. Хамет был очень недоволен увлечением сына, считая это не мужским занятием. Он захотел, чтобы мальчик стал в будущем врачом или инженером, а не «скакал» по сцене. Смеялись над Рудольфом и одноклассники, особенно когда Нуреев приходил в школу в одежде своих старших сестер. Но мальчик, несмотря на все, упорно продолжал заниматься балетом.

Личная жизнь танцора

За глаза Нуреева прозвали первым человеком с нетрадиционной ориентацией, самым сексуальным мужчиной 20-го века. Секс для него играл важную роль. У Нуреева были любовные связи с:

- певцом Фредди Меркьюри (Фредди Меркури);

- музыкантом и певцом Элтоном Джоном;

- модельером Ив Сен-Лораном;

- актёром Миком Джаггером;

- режиссёром и актёром Жаном Маре.

Любовники Рудольфа Нуреева

Ни в молодости, ни в старости женщины его вовсе не интересовали.

Самой горячей, сильной, страстью танцора был хореограф Эрик Брун — высокий красивый датчанин. Сначала Нуреев влюбился в его танец, а потом и в самого Эрика. Встречаться они начали не тайно, а открыто, появляясь на публике без стеснения.

Он стал эталоном для Рудольфа: был на несколько лет старше его, высокий и красивый. Эрик от рождения обладал теми уникальными, как казалось Рудольфу качествами, которых ему всегда недоставало: сдержанностью, чувственностью, спокойствием и тактичностью.

Неожиданно и стремительно их отношениям пришел конец, всё произошло, когда Рудольф узнал, что у Эрика случился роман с одной из его юных учениц — Марго Фонтейн, которая впоследствии родила ему дочь.

Но хотя их любовная связь прервалась, духовная близость оставалась между парой до конца жизни, пережив все разногласия, недопонимания и разлуки.

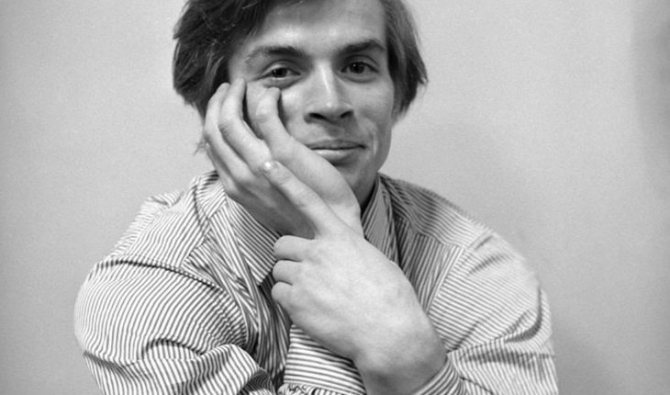

Карьера и танцы

Когда ему исполнилось 11 лет, то педагогом Рудольфа стала экс-участница знаменитой балетной труппы Дягилева. Как раз Анна Удальцова и отметила поразительные способности, а также целеустремленность Нуреева. Кроме занятия танцами, он обожал читать, изучал французский язык и играл на фортепиано. В возрасте 15-ти лет талантливый юноша начал успешно выступать на сцене уфимского театра, но ему становилось тесно в провинциальном городе.

Взвесив все «за» и «против», Рудольф в возрасте 17-ти лет решает отправиться в Ленинград, чтобы поступить в известное хореографическое училище. Парень успешно прошел отбор, несмотря на юный возраст, но экзаменаторы отметили, что его ждет или большой успех, или большой провал. После начала обучения у студента возникли полная неприязнь и непонимание с педагогом, поэтому Нуреева хотели отчислить из училища.

Но парень решился на отчаянный шаг, подав заявление о смене преподавателя. Ему пошли на встречу и перевели в старший класс, к другому учителю. Опытный педагог нашел общий язык со студентом и всячески помогал ему развивать его талант.

В 1958 году Нуреев с успехом завершил учебу и был принят в один из лучших балетных коллективов страны, выступающих на сцене театра им. Кирова (сейчас Мариинский). Именно тут талант молодого парня раскрылся во всей красе. Дебютировал он в балете «Лауренсия», танцуя партию смелого Фрондосо.

Яркого, харизматичного танцора уговаривали перевестись в главный театр страны – Большой. Но Рудольф наотрез отказался покидать ставший ему родным Ленинград. Всего за три года артист станцевал в 14-ти спектаклях, вон самые известные из них:

- «Баядерка»;

- «Спящая красавица»;

- «Дон Кихот».

С каждым днем популярность танцора росла, он восхищал зрителей своей безудержной энергетикой, высочайшим мастерством и актерской игрой. Нуреев удивлял поклонников мягкими прыжками на сцене, словно ночной хищник, поражал стремительными пируэтами и оригинальностью исполнения каждой партии. Кроме этого, Рудольф отличался крутым нравом и вспыльчивым характером, что, вместе с нетрадиционной сексуальной ориентацией, делало его постоянным участником различных скандалов и вызывало недовольство со стороны руководства.

Отзвуки прессы

Вот серия снимков знаменитого фотографа Ричарда Аведона — и Нуреев (роль досталась премьеру Большого Владиславу Лантратову) позирует перед камерами. Получающиеся в этот момент фотографии появляются на заднике в виде проекции.

В июле в соцсетях бурно обсуждали то, что среди снимков есть такой, где Нуреев совершенно обнажен; сейчас проекция сделана такой блеклой и так наведена на декорацию, что разглядеть что-то шокирующее невозможно» (Анна Гордеева, Lenta.ru). (А что же шокирующего в мужских половых признаках? Что, их впервые показали в произведении искусства? А как же «Давид» Микеланджело, обнаженные амуры, гравюры Дюрера, картины Дейнеки? Не говоря уже о рекламных плакатах с изображением нижнего белья, в котором «это» выглядит порой более эротично и сексуально, чем без него. — «МО»).

***

«Спектакль, что выпускался в таких нервных, дерганых обстоятельствах (режиссер сидит под домашним арестом, июльская премьера отменена — по официальной версии, из-за “недорепетированности”, перед декабрьской все равно времени на репетиции нет, ибо выпускается предыдущая премьера — “Ромео и Джульетта”), неожиданно оказался одним из самых гармоничных созданий Большого театра. В нем нет и следа возможного соперничества хореографа и режиссера — один подхватывает идеи другого, отвечает на своем языке. Посохов при этом все время говорит о лирике балета, о профессии, о любви. Серебренников — о том, как лирика впечатывается лицом в советскую реальность, о сарказме» (Анна Гордеева, «Ведомости»).

***

«Либретто основано на ключевых эпизодах жизни Нуреева: учеба в Вагановском училище, в классах которого меняются портреты вождей от Ленина до Хрущева, но портрет Агриппины Вагановой царит над всеми; гастроли Кировского театра во Франции, после которых он остался в Париже, совершив легендарный прыжок из нищеты в свободу и славу; встречи с Эриком Бруном, с Марго Фонтейн и воспоминания почти о всех его ролях. Нуреев станцевал около 20 партий, и даже появлялся в мюзикле Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна «Король и я», где пел со сцены. «Когда я пою, то знаю, что разжигаю во многих огонь. Мне всегда удавалось действовать людям на нервы», — однажды признался Рудольф Нуреев. <�…>

Чувствуется, что авторы задумывали спектакль как проникновенный оммаж трагической фигуре Нуреева. Драматургическая пружина раскручивается от пафосного исполнения «Песни о Родине» хором, тенором (Марат Гали) и меццо-сопрано (Светлана Шилова) до изысканных и печальных строф Бодлера и Рембо. Голосом Короля становится контратенор (Вадим Волков), лейтмотивом спектакля — «Колыбельная» на татарском языке. <�…>

Три сцены из спектакля производят неизгладимое впечатление. Первая —это соло нуреевского ученика, страстно и виртуозно исполненное Вячеславом Лопатиным. Вторая — дуэт Нуреева и Эрика Бруна (Денис Савин). И третья — финальная, когда поверженный болезнью Нуреев, только что паривший над сценой, старческой, нетвердой походкой бредет по сцене и спускается в оркестровую яму, занимает место у пульта и пытается дирижировать «Баядеркой», как об этом и мечталось в реальности в конце 1992 года. А 6 января 1993-го Рудольфа Нуреева не стало» (Мария Бабалова, «Новая газета»).

***

«…Роль Серебренникова в этом балете гораздо значительнее, чем в «Герое нашего времени». Его сценография тут сложнее, хотя принцип единой конструкции и открытой, прямо во время действия, смены картин рабочими сцены (за что они отдельно выходят на поклон) работает в обоих спектаклях. В «Нурееве» основой конструкции становятся полукруглая арка на заднике, огромные круглые иллюминаторы по правому «борту» и исполинский ампирный портал, выезжающий в центр сцены.

Остальное — видеопроекции, детали интерьера, световые эффекты — с легкостью переносит действие из балетного зала на улице Росси с наглухо задраенными окнами в напоенный голубым воздухом Париж с летящими по ветру занавесками; с испещренных граффити задворок городских предместий на собственный остров Нуреева. Роль последнего прибежища артиста играет бывший ампирный портал, ободранный до ребер голой конструкции. И все это в полном ладу со сценическим действием.

А вот либреттист Серебренников не вполне совпал со спектаклем: судя по опубликованному тексту, его замысел был воплощен далеко не полностью. Среди самых значительных изменений — гомосексуальные сцены, в частности дуэт Нуреева и его любовника Эрика Бруна, в сценарии оборачивающийся бурной ссорой с битьем пепельницы о зеркало, а в спектакле — печальной идиллией разделенной любви, прерванной уходом Эрика в небытие. Остается строить догадки: либо среди соавторов не было полного согласия, либо спектакль подвергся самоцензуре еще на стадии постановки. Серебренников явно смирился с целомудрием своего хореографа, и, возможно, благодаря этому рискованный спектакль не превратился в китч (хотя надо признать, что и его герой в жизни не был образцом хорошего вкуса)» (Татьяна Кузнецова, «Коммерсант»).

***

«Теперь уже можно уверенно утверждать, что в лице Ильи Демуцкого нынешняя хореографическая сцена получила поразительно мастеровитого балетного композитора — профессионала редкой специальности, которая знавала золотые времена в эпоху Адана и Минкуса, но уже в XX веке казалась анахронизмом. Конечно, в художественном смысле это музыка несамостоятельная, служебная, но, во-первых, идеально прилаживающаяся к хореографическим надобностям, а во-вторых, не менее идеально отвечающая вкусам широкой публики.

В «Нурееве» композитор развлекает слушателей, жонглируя стилями сообразно поворотам сюжета. Перед «прыжком в свободу» звучит карикатурно-официозная «Песня о Родине» (на ужасающие стихи Маргариты Алигер «Родину на свете получают / непреложно, как отца и мать») в исполнении меццо-сопрано и хора; с текстом Николая Тихонова про «флаг, переполненный огнем, / цветущий, как заря» вступает тенор; в конце концов ликующий номер начинает «заедать», словно заезженная пластинка. Вольные парижане танцуют кокетливый вальс, сцена с трансвеститами в Булонском лесу проходит под порочные эстрадные ритмы. А вот для дуэта Нуреева и Эрика автор приберегает красноречивую цитату из музыки Адана к «Жизели».

Для сцены «Король-солнце» во втором акте он пишет номер с солирующим контратенором и хором на текст Бодлера, но притом стилизованный под музыку XVII века — это как бы Люлли, но Люлли с легким ориентальным привкусом, Люлли образца «Марша для турецкой церемонии» из «Мещанина во дворянстве»; случайно или нет, но это барокко с татарским налетом идеально ложится на происходящее на сцене, где в этот момент не по-версальски пестрым-пестро от разноцветных перьев, ковров и шелковых халатов. В целом же в музыке второго действия особенно много прямых цитат с более или менее явными балетными коннотациями. В дуэте с Марго звучит си-минорная соната Листа, в монологе Дивы — «Адажиетто» Малера. Мелькающие тут и там препарированные фрагменты знаменитых партитур XIX века — «Раймонды», «Баядерки», «Лебединого озера», «Спящей красавицы», «Щелкунчика» — складываются в подобие элегической оды, адресованной даже не столько главному герою, сколько искусству классического балета вообще, причем музыкальным цитатам соответствуют цитаты хореографические» (Сергей Ходнев, «Коммерсант», «Как устроена музыка «Нуреева»).

***

«Кирилл Серебренников. Нуреев. 9 декабря 2021. Двадцатиминутная, а может быть и больше, стоячая овация. Занавес открывался 5 раз, на авансцену из-за занавеса выходили 5-7-8 раз, кажется, никто уже не считал. Стоя аплодировали все, кто пришел (у метро прозвучала фраза — столько “бамбука” я еще в театре не видел).

Песков, пресс-секретарь президента, покидая зал и проходя мимо меня, сказал: “Молодцы ребята, молодцы”.

Но это был восторг от спектакля. С комком в горле.

На поклоны постановочная группа вышла в белых майках с портретом Кирилла и надписью: «Свободу режиссеру». В коде спектакля уже было ясно, что эта фраза вызревает в головах каждого, кто пришел сегодня, был вчера, будет завтра на спектакле. На заднике сцены в финале граффити мерцал автограф Кирилла — K. Serebrennikov.

И еле видное, размытое слово без первой буквы …V О ВО U(D) A …почти не разглядеть, может быть, мне и показалось.

Сильнейший, мощный финал до комка в горле.

Немощный Нуреев в белом тюрбане медленно идет из глубины сцены. Аукционист (Игорь Верник) объявляет последний лот:

“Лот 1272 — дирижерская палочка Рудольфа Нуреева. Находилась в руках артиста во время его дебюта в качестве дирижера Венского симфонического оркестра 26 июня 1991 года”.

На сцене — Руди напевает на татарском (народную песню)

Нуреев медленно спускается в оркестровую яму, занимает место дирижера. Ауфтакт — и оркестр начинает “Тени” из балета «Баядерка» Минкуса и Петипа. Нуреев дирижирует, Руди на сцене поет татарскую песню, музыка звучит контрапунктом.

На сцене Тени — мужчины и женщины, они заполняют все пространство.

Музыка иссякает, Тени продолжают двигаться, руки дирижера тоже, свет утихает, Нуреев дирижирует тишиной, и темнота поглощает все.

Конечно, это спектакль Кирилла Серебренникова, и было бы верно на афише написать:

Спектакль Кирилла Серебренникова “Нуреев”.

Композитор Илья Демуцкий.

Хореограф Юрий Посохов.

Подробности о спектакле потом. А пока… Спасибо всем, кто сделал этот спектакль: авторам, исполнителям, Большому театру. И сейчас не время обсуждать решение о переносе премьеры. Думаю, это было очень непростое, но верное решение.

А спектакль действительно сложный. Это не балет — это ТЕАТР с несколькими сотнями участников спектакля.

Это спектакль об огромной личности, самородке уникального дара. О таланте и его пути среди нищеты, тоталитаризма, пошлости, глупости о судьбе артиста — где всегда побеждает свобода и любовь — но какою ценой иногда! Где художник несет в себе боли, пороки и гнусности мира, прожигая талантом, любовью и свободой свой путь к сердцам людей. А толпы обывателей, зрителей на галерке и в партере, в ложах и амфитеатре, получают наслаждение от силы и красоты таланта, рукоплещут гению и в одно мгновение готовы его предать.

Подходит к концу год. Это год Кирилла Серебренникова. Потрясающие премьеры — “Чаадский” в Геликоне, “Маленькие трагедии” в Гоголь-центре, “Нуреев” в Большом. Хочется верить, что чувства всех, кто был и будет в зале и на сцене, дойдут до тех, кто не был, не видел и не увидит» (Андрей Устинов, главный редактор газеты «Музыкальное обозрение»).

Работа на Западе

Но, несмотря на проблемы, в 1959 году Нуреев в составе театральной труппы отправился на гастроли за границу, в Вену. Через два года, во время очередных зарубежных гастролей в Париже, по решению КГБ, он был отстранен от дальнейших выступлений, которые должны были пройти в Лондоне. Дело в том, Что Нуреев отказался подчиняться правилам пребывания советских людей за границей, мужчина выходил из номера в любое время и активно общался с иностранцами.

На родине его ждало позорное судебное разбирательство, поэтому танцор попросил политического убежища во Франции. Оставшись в Европе, Рудольф оказался чрезвычайно востребованным. Вначале он выступал в составе труппы «Балет маркиза де Куэваса», после переехал в Данию, где познакомился с известными людьми – преподавателем Верой Волковой и танцором Эриком Бруном.

Затем его пригласила на свой бенефис английская прима Марго Фонтейн. После руководство Лондонского театра предложило им танцевать вместе в спектакле «Жизель». С 1962 года он подписал контракт и выступал на сцене Королевского театра почти 15 лет. Танцовщик гастролировал по всему миру, снимался в различных фильмах, ставил балеты и продвигал талантливых молодых артистов. В 1983 году он стал директором балетной труппы знаменитой Парижской Оперы и поставил несколько спектаклей.

Смерть

Могила Рудольфа Нуриева

В 1992 на премьере балета «Баядерка», поставленном им же в Парижской опере, Нуриеву была вручена высшая награда страны – орден Почетного легиона. Церемония стала прощанием великого артиста со сценой и с жизнью, что для него было одним и тем же. В январе следующего года его не стало.

Свидание с матерью

В 1987 году артист смог получить разрешение на поездку в СССР, чтобы повидаться с умирающей матерью. Что интересно, ему выдали визу всего на 72 часа, ограничив контакты Рудольфа со всеми бывшими знакомыми. Через три года после свидания с сыном женщина умерла.